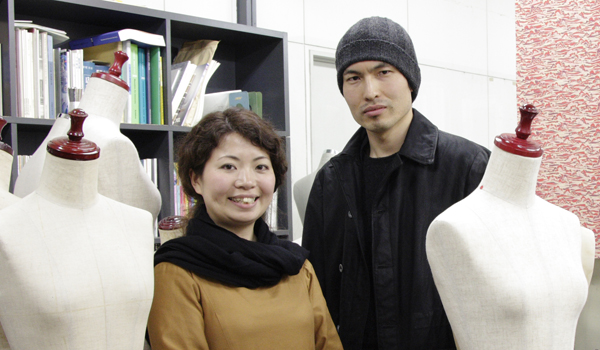

月岡彩助手(空間演出デザイン学科研究室)インタビュー

聞き手:上村晴彦氏(倉敷市立短期大学服飾美術学科講師)

上:やっぱり月岡作品は何かを「発見できる」っていうのがいいよね。

月:もともと私はいつも見ているものや、いつもある風景の見方を少し変えることで発見がある、という仕掛けをしたいという思いがあります。

・おかしみのようなものが共通して見られますよね。

月:やっぱり「あれっ?」とか「くすっ」という笑いがほしいんですよね。今回の展覧会でも、図書館の石膏像を使わせていただくのですが、石膏像を個人で使えるという機会もなかなかないので、ありがたいです。

上:服を着せよう、という発想がいいよね。

月:海外のアーティストで石膏に布を巻いている作品は見たことあるのですけど、それはあくまでインスタレーションでした。私は「ちゃんと着せたい」という思いがあったので、石膏像の採寸から始めたんですよね。

・そういうスタンスは最初からお持ちだったのですか?それともあるきっかけで見つけたものですか?

月:もしかしたら最初から持っていたかもしれないですけど、学生時代の最初の頃はどこか「くだらない」とか「そういうことはやっちゃあダメでしょ」と自分で思い込んでいた時期があって、思いついてもプレゼンもしなかったりしたんです。けれどもある写真の授業で、自分が一番素直にやりたいと思っているものを思いきって先生に見せてみたら「これが一番おもしろいよ」と言われたんですよ。それですごく楽になりましたね。

上:そうだよ。「くだらない」というのはかなりの褒め言葉だからね。

月:だけど実際にそれをやるか、やらないかが鍵なんですよね。

上:くだらないと思いながらやったらくだらなくなってしまうけど、やっている本人が、それをすごく一生懸命やると違ってくると思うよ。

月:そのきっかけになった授業は「変身」というテーマでセルフポートレートを撮る、という課題だったんですよ。それで私は「自分の家族になりたい」って思ったんですよ。

上:やっていることが基本的に変わってないんじゃないか(笑)?

月:そうなんですよ。でもこれはやりだすとすごくおもしろくて、家族中でメイクをしましたね。この授業はすごく素直にやれて、楽しめて、それがきっかけで課題の楽しみ方がわかるようになりましたね。自分がいいように解釈をすればいいんだ、と。それから学校が楽しくなりましたね。上村さんは私の学生時代の印象はありますか?

上:やっぱり一番印象に残っているのは、ファッションコース4年次に学生全員でつくる展覧会「シェルター1999」の時かなあ。その時に近寄ってきて「これ私の作品です」って言われて。

・さきほどの課題作品を見ても、ある意味大学の1年生の時からつくられるものが一貫していますね。

月:そうですね。つくりたいもの、やりたいことはずっとあったんですね。自分のなかのそういう部分を、ある時までは抑制していたんですけど、人からいいよって言われたら「じゃあこんなのもあるんですけど」と出せるようになりましたね。私は田舎から出てきたばかりの頃は、東京の人や東京で浪人した人たちのことを「なんかデッサンもうまいし、みんなすごいなぁ」って思っていて、自分はこんな田舎くさくていいのだろうかって思っていました(笑)。

上:そういうことなんだろうね。つくられた格好良さとか面白さというのは、もう誰かがやってしまっていたり、限界があるよね。この作品みたいに生まれたときから培われたものの見方や感覚でやっているものは、それこそ裏付けがあるし、強いよね。

「僕にはできないけども、それにしてもくだらないなあ」って思わせるものは、いわばその人の生活を見ているかのようなものだから、真剣さがある分、言葉にならない面白さだと思うよね。

interviewer

高橋奈保子(視覚伝達デザイン学科研究室助手)

黒澤誠人(美術資料図書館)