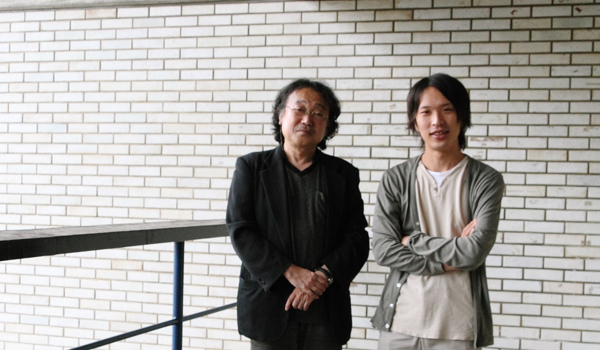

竹中俊明助手(映像学科研究室)インタビュー

聞き手:板屋緑教授(映像学科)

・先ほど板屋先生が「内面化」がキーワードだとおっしゃっていましたが、竹中さんいかがですか?

竹:そうですね。んー、よくわかんないですけど、もう少し、誰にとっても良い作品というか、開かれた作品、親切な作品っていうよりも、恣意的な作品を作りたいってのはありますね。見るときにも、なんていうの?より多くの人が理解しやすい映像、あ、客観的に撮られた映像っていうのにあんまり惹かれないっていうか、その人がどういうことを思っているのかとか気になるというか、もっとわがままを見たい気がする。まぁドラマとかだったら別にいいんですけど、やっぱり、なんか、こう…。

板:それは他の人がやるから「いい」って言ってるんだけど、きっと自分がドラマを撮るときは「あれじゃやだ」って言う。竹中くんは既存のものを認めてないんですよ。そこから出発してるんだと思う。

竹:え!?いや、そんなに反骨っていうか、アンチじゃないですけど(笑)。なんていうか映像を撮りたいっていうよりも作りたいっていう、そういうのがあって。フィルターワークをするのもそういう理由が大きいんだと思います。カメラってすごく便利で、録画ボタン押しちゃえば、在るものは撮れてしまうんですけど、在るものが撮れてしまうところに、どうやって無いもの、というか映らないもの?あるけど映らないものを入れ込んでいけるのか。その時に感じていたこととか。自分の心象風景…、あ、あんまり、やだな、「心象風景」って書かないで下さい。あんまり好きじゃないかもしれない、その言葉。「自分の中の映像」くらいがちょうどいいんですけど。あ、「思い浮かべたときの映像」とか。

板:「思い浮かべることができるようになったから東京を撮った」っていう言い方が竹中くんのなかにあった。思い浮かべることができるようになったっていう状態は、通常の言い方だと「ひとつの記憶になった」て言えるよね。

竹:あ、そうですかね。

板:ある時点まで竹中くんは「記憶の映像」って言ってたと思うんだよね。

竹:あ、そうだ、やっぱ「記憶の映像」って書いて下さい(笑)。それわかりやすいですよね。いいですね、そうだった。

板:記憶をまた言い換えると「外にあるものが内部化された」っていう状態、それをまた言い換えると「内面化」になる。

竹:あ、なるほど。なら、なんとなくわかります。

・先ほどまでのお話で、大学3年生くらいからそのテーマでつくってこられたと伺いましたが、今日まで一貫してるんですか?

竹:結構頑固なんです(笑)。でも、んー、多分。ですね。

・それ以前の制作はどのようなものでしたか?

竹:自分が1,2年生だった頃のことがまるで思い出せなくて(笑)。何をやっていたんでしょう?何か、映像はやっていたと思うんですけど、多分そういう意識ではやってない。っていうか、普段よく見る映像をやろうとしていたんだと思います。既成のものの追従とか?わからないけど。

・テーマが「記憶の映像化」に至るきっかけは?

竹:うーん、最初から「記憶を映像化したい」って、はっきりとは言ってはなかったような気がします。3年の頃、板屋先生と話しているうちに板屋先生きっかけで、でてきた言葉ですかね?

板:うん、でも僕が提案をしたわけじゃないよ。「フィルターをつけてみたら?」っていう提案をした覚えはあるんだけど、その前に竹中くんの構想があって、それがドキュメンタリーだった。普通ドキュメンタリーっていうと、目の前のことをその通りに撮ることが大事だよね。

でもその構想の中には、竹中くんの故郷というよりも、万人が故郷と記憶している風景に出会いたいっていうことがあった。

「記憶の映像化」に持ち込んだら、普通それはドキュメンタリーとは呼ばないし、当然そのまま撮るわけにはいかなくなってくるんだよね。そういうふうに方向性を敷くだけのひとつのシナリオ、構想、それが竹中くんのなかに先にあったはずだよ。

竹:あ、映像学科って3年の9月、10月に進級制作っていうのがあって、担当していただく先生を決めるのに面談するんですけど、その時に僕の場合、故郷を撮りたいけど撮り方がわからないっていう状態だったと思うんです。なんとなくドキュメンタリーだとは思っていたけど、でもいわゆるそれとはなんか違う、みたいな。だからか。

板:そう、もし言葉どおり「ドキュメンタリー」って聞いていたら、フィルターを工夫しようっていう提案をしているはずがないので、構想の中にこれは通常言われているドキュメンタリーとは違うんだなっていうことをかなり意思表示してたと思うんだよね。

interviewer

高橋奈保子(視覚伝達デザイン学科研究室助手)

黒澤誠人(美術資料図書館)